・夜中のミルクはいつまで続くの

・夜中のミルクをやめたら、赤ちゃんがちゃんと寝てくれるか心配

・ほかのママたちはどうしているの

赤ちゃんのお世話でとくに大変なのが、夜中のミルク。

ようやく寝かしつけたと思ったら、また夜中に赤ちゃんが泣いてミルクをあげないといけない……。

完全ミルク育児(完ミ)をしているママやパパにとって、「夜中のミルクっていつまで続くの?」という疑問はとても身近で大きなテーマだと思います。

この記事では、第1子・第2子ともに完ミで育てた私が、夜間のミルクはいつまで必要なのか、やめるタイミングの目安ややめ方のコツ、そして赤ちゃんの睡眠や生活リズムとの関係などを、わかりやすく解説します。

赤ちゃんにもママ・パパにも無理のないタイミングと方法で、夜間のミルクを卒業できるヒントがきっと見つかるはずです。頑張るママ・パパの夜に、少しでも安心とヒントを届けられたら嬉しいです。

この記事を書いた人

夜中のミルクは第1子は3か月・第2子は9か月まで続いた

第1子と第2子では全く違う結果になった

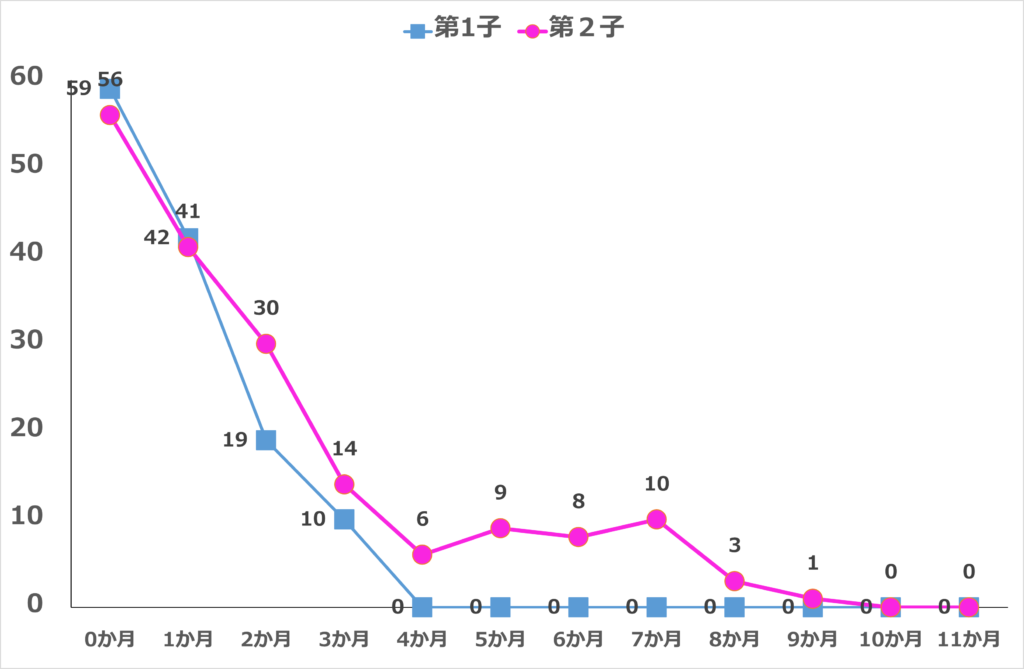

第1子と第2子の月齢ごとの夜中のミルクの回数推移

| 月齢 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 第1子 | 59回 | 42回 | 19回 | 10回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 |

| 第2子 | 56回 | 41回 | 30回 | 14回 | 6回 | 9回 | 8回 | 10回 | 3回 | 1回 | 0回 | 0回 |

ぴよログからデータをエクスポートして集計

夜中のミルクは、第1子は生後3か月で終了しましたが、第2子は生後9か月まで続きました。

第1子のときは比較的早く夜中のミルクが必要なくなったため、「第2子も同じように早く終わるだろう」と思っていました。

しかし実際にはそうならず、生後3か月を過ぎても回数は減ってきたものの、完全にゼロになることはなく、月に数回は夜中のミルク対応が続きました。

振り返って理由を考えてみると、第1子は生活リズムが早い段階で整い、夜間もぐっすり眠るようになったことで、自然と夜中のミルクが不要になりました。

一方で第2子は、生活リズムがなかなか安定せず、日によっては夕方のミルクを最後に夜まで寝てしまうような日も多かったので、結果として夜間のミルクが長引くことになりました。

一般的には、健康な新生児や乳児を夜中に無理に起こして授乳する必要はないそうです。

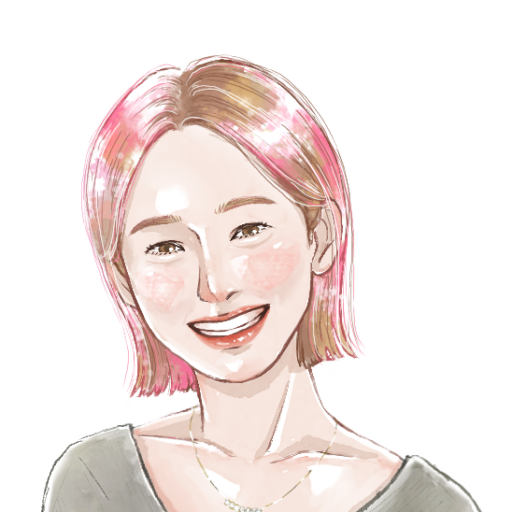

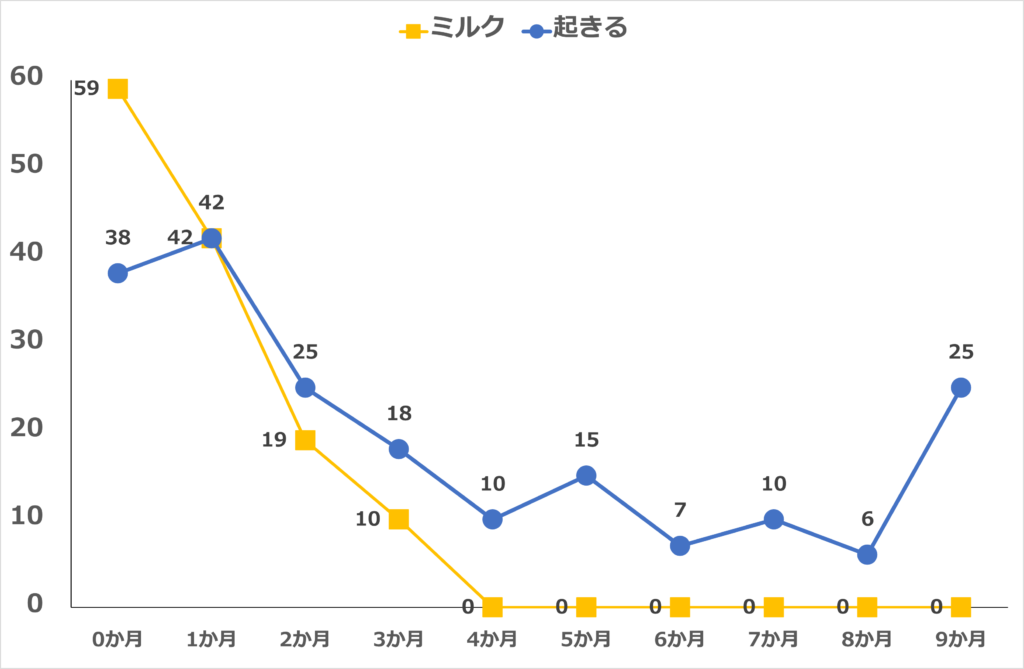

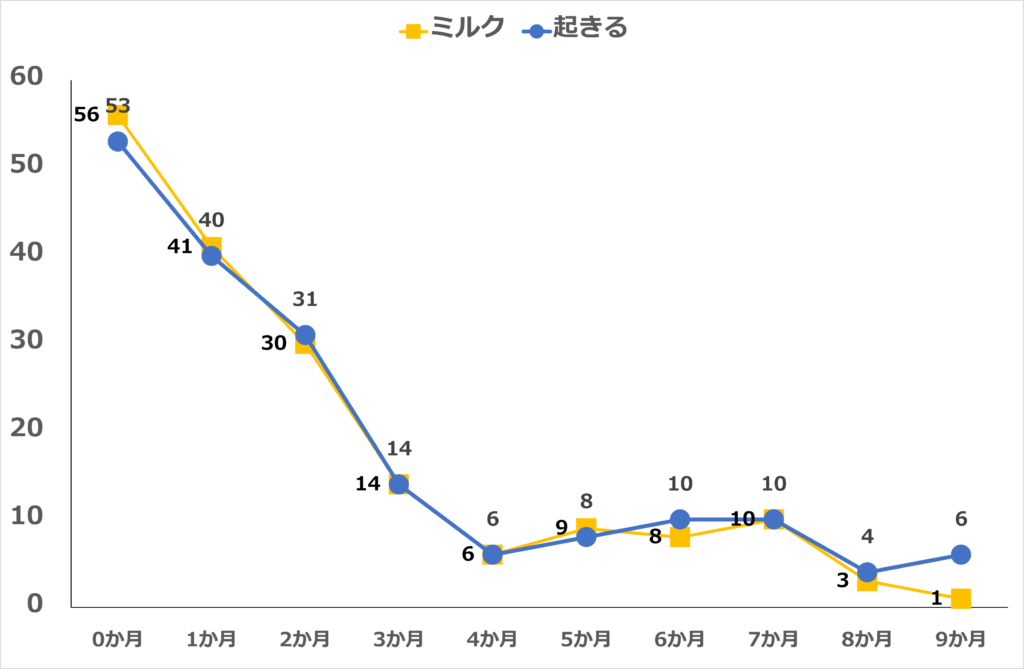

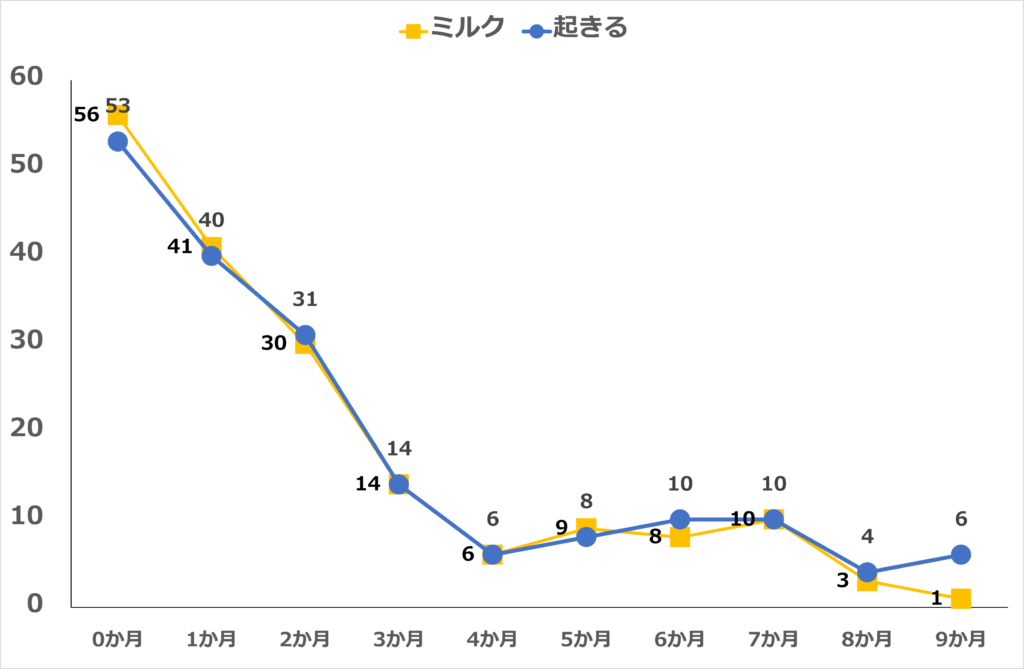

夜中に起きた回数と夜中にミルクをあげた回数の推移

赤ちゃんが夜中に目を覚ますのは、必ずしも「お腹が空いたから」とは限りません。

眠りが浅い時期だったり、赤ちゃん特有の短い睡眠サイクルの中で自然と目覚めたり、体内時計がまだ発達していないことも理由の一つです。

また、室温が暑すぎたり寒すぎたり、オムツの不快感や鼻づまりなど、ちょっとした環境の変化や体の不快感が原因で起きてしまうこともあります。

我が家の場合、第1子は生後2か月頃から、夜中に起きたとしても必ずしもミルクをあげるわけではなく、様子を見ながら対応していました。

一方で第2子は、生後8か月頃まで、夜中に目を覚ましたときにはほぼ毎回ミルクをあげていました。

第1子の月齢別の夜中のミルクと夜中に起きた回数の比較

| 月齢 | 0か月 | 1か月 | 2か月 | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 夜中に起きる | 38回 | 42回 | 25回 | 18回 | 10回 | 15回 | 7回 | 10回 | 6回 | 25回 |

| 夜中のミルク | 59回 | 42回 | 19回 | 10回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 |

第2子の月齢別の夜中のミルクと夜中に起きた回数の比較

| 月齢 | 0か月 | 1か月 | 2か月 | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 夜中に起きる | 53回 | 40回 | 31回 | 14回 | 6回 | 8回 | 10回 | 10回 | 4回 | 6回 |

| 夜中のミルク | 56回 | 41回 | 30回 | 14回 | 6回 | 9回 | 8回 | 10回 | 3回 | 1回 |

我が家ではミルクが足りないかなと思って追加したミルクのことを追いミルクと言っていました

第1子と第2子の完ミ育児環境の違い

第1子は第1子が生活の中心、第2子は第1子が優先の環境

第1子のときは、私たち親が赤ちゃんの生活リズムに合わせて生活を調整していました。

産後1年間は私が産休・育休を取っており、夫も4か月間の育休を取得してくれていたため、夫婦ともに子ども中心に生活する環境が整っていました。

また、当時はコロナ禍の真っ只中。外出の機会も滅多になく、家に人が訪ねてくることもほとんどなかったため、1日のリズムが乱れにくい環境だったと思います。

さらに、生活リズムを整えることを目標に日々意識して行動していたので、自ずと早い段階で生活リズムが整っていきました。

第2子の育児では、どうしても第1子の生活リズムに合わせざるを得ない場面が多くありました。

というのも、第1子はまだ保育園の年少クラスで、まだまだ手がかかる時期。

起床・朝ごはん・登園準備・登園・お迎え・夕飯・お風呂・寝かしつけ…と、第1子のリズムを第2子に合わせて崩すわけにはいかなかったのです。

しかも、かなりのママっ子で、何かあるとまず「ママ!」と呼ぶタイプです。

そんな中で第2子が誕生すると、「ママの愛情が赤ちゃんに奪われた」と感じてしまう可能性もあり、赤ちゃん返りが起きるリスクもありました。

実際、些細なことで甘えたり、以前よりも手がかかる様子が見られることも。

さらに私は、第2子が生後2か月のタイミングで仕事に復帰。在宅ワークではあったものの、残業も発生しがちで、決して余裕のある状況ではありませんでした。

そんな中で、第1子が不安定になり育児の負担が増えることは、何としても避けたかったのです。

そこで我が家では、育児の役割分担を明確にすることにしました。私は第1子のケアを優先し、なるべく変わらない愛情と関わりを意識。

一方で、パパが第2子の主担当となり、ミルクやおむつ替え、寝かしつけなどを中心に対応する形にしました。

完ミ育児環境の違いの結果

第1子は、生後3か月頃までには1日のミルクの回数や量、夜寝る前の最後のミルクの時間や量、そして就寝時間が徐々に安定してきました。

生活リズムが整ってくるにつれて、夜通し眠れる日も増えていき、私たちも少しずつ安心して眠れるようになったのを覚えています。

そんな中で、ある日夜中に目を覚ますことがあっても、「いつもの生活リズムは変わっていないのに起きたのだから、きっとお腹が空いたからではなく、何か特別な理由があるのだろう」と自然に考えるようになりました。

たとえば体調の変化や日中の刺激など、何かが原因で一時的に眠りが浅くなったのだろうと捉えていたのです。

というのも、もし本当に「空腹」が原因で夜中に起きるのであれば、それは一時的なことではなく、もっと頻繁に、あるいは毎晩のように起きるはずだと感じていたからです。

逆に、毎晩夜中に起きる状況が続くなら、それは生活リズムそのものが合っていない可能性があり、ミルクのタイミングや量、就寝時間などを見直す必要があるとも思っていました。

第2子は、生後8か月で保育園に入るまでは、なかなか生活リズムが安定しませんでした。

1日に飲むミルクの回数や量も日によってバラバラで、最後に飲むミルクの時間や量も一定せず、就寝時間も毎日違うという日々が続いていました。

特によくあったのが、夕方にミルクを飲んだ後、そのまま次のミルクを飲まずに夜中まで眠ってしまうパターンです。

また、最後のミルクの時間が夕方のように早すぎることがなくても、1日に飲んだ量や回数が明らかに少ない日は、やはり夜中に目を覚ますことがありました。

そんな時は「お腹が空いているのかも」と思い、迷わずミルクをあげていました。

すると、第2子はミルクを飲んだあとすぐにすやすやと再入眠。ミルクを与えれば泣き止み、安心して眠ってくれる。

その姿を見ると、「やっぱりお腹が空いていたんだな」と感じることが多く、なかなか夜中のミルクをやめる決断ができませんでした。

1日の最後のミルクの量

| 月齢 | 0か月 | 1か月 | 2か月 | 3か月 | 4か月 | 5か月 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 第1子 | 平均71ml 最少10ml | 平均119ml 最少40ml | 平均146ml 最少100ml | 平均181ml 最少160ml | 平均200ml 最少200ml | 平均200ml 最少200ml |

| 第2子 | 平均77ml 最少10ml | 平均127ml 最少100ml | 平均153ml 最少120ml | 平均175ml 最少100ml | 平均179ml 最少100ml | 平均190ml 最少150ml |

第2子は、ミルクを飲んでいる途中でそのまま寝てしまい、飲み残すことがよくありました。

また、日中に飲むミルクの量が増えてきたため、1日の最後のミルクはあえて少なめにすることもありました。

とはいえ、意図的に「夜はミルクを飲ませずに寝かせる」ということはしていません。

結果的に、眠気が強くて最後のミルクを飲まずに寝てしまうことはありましたが、基本的には毎晩、寝る前にミルクをあげるつもりで過ごしていました。

1日の最後のミルクの時間

| 月齢 | 0か月 | 1か月 | 2か月 | 3か月 | 4か月 | 5か月 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 第1子 | 平均22:52 最早20:30 | 平均21:03 最早19:15 | 平均19:45 最早19:15 | 平均19:35 最早19:22 | 平均19:41 最早19:30 | 平均19:48 最早19:33 |

| 第2子 | 平均22:18 最早20:45 | 平均22:20 最早20:00 | 平均21:19 最早18:50 | 平均21:26 最早17:55 | 平均21:22 最早17:00 | 平均21:30 最早18:30 |

我が家では、基本的にミルクとミルクの間は3時間以上あけるようにしており、たとえば17〜18時台にミルクをあげた場合は、次は20〜21時台以降にもう一度ミルクを飲ませるというスケジュールを想定していました。

しかし、この時期の第2子は、夕方のミルクの後に眠くなってしまい、次のミルクの時間を待たずに寝てしまうことがよくありました。

そして、そのままぐっすりと眠り続けてしまい、本来飲ませるはずだった夜のミルクをあげ損ねてしまうということが何度もありました。

就寝時間

| 月齢 | 0か月 | 1か月 | 2か月 | 3か月 | 4か月 | 5か月 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 第1子 | 平均21:51 最早19:27 | 平均21:39 最早19:30 | 平均20:40 最早20:05 | 平均20:09 最早19:52 | 平均20:19 最早19:50 | 平均20:28 最早20:00 |

| 第2子 | 平均22:09 最早18:35 | 平均22:43 最早20:20 | 平均21:59 最早18:20 | 平均22:16 最早19:05 | 平均22:06 最早18:45 | 平均22:05 最早19:45 |

1日のミルクの量と回数の推移

| 月齢 | 0か月 | 1か月 | 2か月 | 3か月 | 4か月 | 5か月 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 第1子 | 平均606ml (8.2回) 最少20ml (2回) | 平均822ml (7.1回) 最少700ml (6回) | 平均923ml (6.0回) 最少800ml (5回) | 平均962ml (5.5回) 最少960ml (5回) | 平均961ml (5.0回) 最少960ml (5回) | 平均959ml (5.0回) 最少940ml (5回) |

| 第2子 | 平均616ml (8.1回) 最少20ml (2回) | 平均807ml (7.1回) 最少660ml (6回) | 平均905ml (6.1回) 最少760ml (5回) | 平均850ml (4.9回) 最少650ml (4回) | 平均869ml (4.8回) 最少690ml (4回) | 平均877ml (4.9回) 最少560ml (3回) |

第1子のときは、ミルクの時間と量をあらかじめ決めて、ほぼスケジュール通りに授乳していました。毎日のリズムが安定していたので、親としても管理しやすく、一定のリズムを保ちながら育児ができていたと思います。

一方、第2子のときは、より柔軟に対応するようにしていました。

前のミルクから3時間以上空いているか、最低でも2時間半は空けられているかを確認しながら、ミルクのタイミングをその都度調整。ミルクの量についても「多すぎないか・少なすぎないか」を意識しながら、1日単位・1週間単位で全体のバランスを見て判断していました。

夜中に起きたときに次に寝るまでの時間

| 月齢 | 0か月 | 1か月 | 2か月 | 3か月 | 4か月 | 5か月 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 第1子 | 平均40分 最短5分 | 平均48分 最短18分 | 平均63分 最短45分 | 平均55分 最短55分 | 平均17分 最短15分 | 平均39分 最短30分 |

| 第2子 | 平均33分 最短10分 | 平均36分 最短15分 | 平均36分 最短15分 | 平均33分 最短20分 | 平均44分 最短30分 | 平均37分 最短10分 |

第2子は夜中に起きても早めて寝てくれましたが、第1子はなかなか寝てくれなく本当に苦労しました。

夜中のミルク対策でやったこと

時間帯によって授乳担当を分ける

第1子のときは、夜間のミルク対応について夫婦で時間帯を分担していました。

基本的に、0~2時は夜型で普段から1~2時まで起きている夫が担当し、4~6時は私が対応。その間の2~4時は、夜の就寝時間(だいたい22~23時)を考慮して、私が起きて対応するか、時間によっては寝たばかりの夫が対応するなど、臨機応変に対応していました。

この分担がうまくいったのは、私が育休中で日中に少しでも休息が取れる状況だったこと、そして夫が夜更かしタイプだったことが大きな理由です。

自然と役割が決まり、お互いに無理のない体制をつくることができました

第1子の起きた時間帯の分布

| 時間帯 | 0か月 | 1か月 | 2か月 | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 0:00~0:59 | 3回 | 3回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 1回 | 1回 | 0回 | 4回 |

| 1:00~1:59 | 5回 | 7回 | 1回 | 0回 | 1回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 6回 |

| 2:00~2:59 | 6回 | 12回 | 0回 | 0回 | 0回 | 1回 | 0回 | 2回 | 0回 | 6回 |

| 3:00~3:59 | 8回 | 8回 | 2回 | 1回 | 0回 | 1回 | 0回 | 回 | 0回 | 1回 |

| 4:00~4:59 | 10回 | 2回 | 1回 | 0回 | 1回 | 4回 | 0回 | 1回 | 4回 | 3回 |

| 5:00~5:59 | 6回 | 10回 | 21回 | 17回 | 8回 | 9回 | 6回 | 6回 | 2回 | 5回 |

| 合計 | 38回 | 42回 | 25回 | 18回 | 10回 | 15回 | 7回 | 10回 | 6回 | 25回 |

第2子の起きた時間帯の分布

| 時間帯 | 0か月 | 1か月 | 2か月 | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 0:00~0:59 | 5回 | 1回 | 1回 | 2回 | 2回 | 3回 | 0回 | 3回 | 0回 | 0回 |

| 1:00~1:59 | 11回 | 7回 | 2回 | 0回 | 2回 | 1回 | 1回 | 0回 | 0回 | 1回 |

| 2:00~2:59 | 8回 | 4回 | 2回 | 2回 | 1回 | 0回 | 1回 | 1回 | 0回 | 2回 |

| 3:00~3:59 | 9回 | 12回 | 9回 | 1回 | 0回 | 1回 | 2回 | 3回 | 0回 | 0回 |

| 4:00~4:59 | 11回 | 9回 | 11回 | 6回 | 0回 | 1回 | 4回 | 0回 | 2回 | 1回 |

| 5:00~5:59 | 9回 | 7回 | 6回 | 3回 | 1回 | 2回 | 2回 | 3回 | 2回 | 2回 |

| 合計 | 53回 | 40回 | 31回 | 14回 | 6回 | 8回 | 10回 | 10回 | 4回 | 6回 |

授乳の準備をしておく

ケトルに水を入れておく

ケトルが空っぽだと、ふたを開けて、水を出して、ケトルに入れて、ふたを閉めてから沸かす必要があります。

夜中にそれをやるのは大変なので、あらかじめ水を入れておいて、あとはボタンを押すだけの状態にしておきました。

魔法瓶でお湯を保温しておけばもっと楽だったと思います

哺乳瓶をセットしておく

哺乳瓶の中に飲む分量の粉ミルクを入れ、乳首と蓋をセットしておき、あとはお湯と水で温度を調整すればよいだけの状態にしておくと楽になります。

夜中の完ミいつまでのまとめ

・夜中のミルクは、第1子は生後3か月で終了したのに対し、第2子は生後9か月まで続いた

・第1子のときは、赤ちゃんの生活リズムを優先した「赤ちゃん中心の生活」が実現できた

・第2子のときは、第1子の育児に加えて仕事との両立もあり、思うように赤ちゃん中心の生活を整えることができなかった

・第1子は生後2~3か月頃から生活リズムが整い始め、それに伴って夜間の授乳も必要なくなり、生後3か月で自然と夜中のミルクを卒業できた

・第2子は生活リズムがなかなか安定せず、日によって夜中にお腹が空いて起きることがあり、そのため夜中のミルクが生後9か月頃まで続いた

・第2子は夜中に起きてもミルクを与えるとすぐに寝てくれたため、その対応が習慣化し、夜間授乳をやめるタイミングを逃してしまった

・夜中のミルク対応は、夫婦で時間帯ごとに担当を分け、夫は0~2時、私は2~6時を担当した

コメント